В конце 20-х годов была построена Ивановская ГРЭС, рядом с которой вырос поселок энергетиков Комсомольск (ныне - районный центр Ивановской области).

Мало кому известно, что в нашем крае должна была появиться и вторая тепловая электростанция - Южская ГРЭС. Ее планировалось построить рядом с рекой Лyx по соседству с современным поселком Талицы. Мощность станции была определена в 220-250 тыс. киловатт - вдвое больше, чем ИвГРЭС. Станция должна была снабжать электроэнергией предприятия в Юже, Шуе, Вязниках, Коврове. Топливной базой для нее определили торфяные залежи на близлежащих болотах. Изыскательские работы на берегу Луха начались еще в конце 20-х годов. В 1931 году предполагалось построить здание ГРЭС и жилье для рабочих, а в 1932 году станция должна была дать ток. Однако «планов громадье», характерное для первых пятилеток, не всегда претворялось в реальность. Из-за недостатка средств, проект Южской ГРЭС так и не был осуществлен.

Изыскательские работы на болотах, которые должны были стать источником топлива для Южской станции, начались еще в 1927 г. Тогда специалисты определили запасы топлива торфяного массива возле Святого озера в 136 миллионов кубометров. После того как от проекта постройки этой станции пришлось отказаться, торф с болот вокруг Святого озера решили использовать для снабжения Горьковской ГРЭС, располагавшейся в городе Балахне.

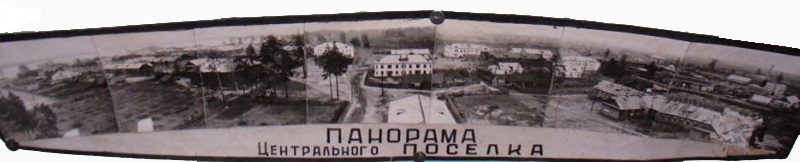

Проект Святоозерского торфопредприятия был утвержден 27 сентября 1932 года. Разработку залежей топлива было решено начать в 1935 году. За работу взялись рьяно: уже в 1931 году начали строить центральный поселок. Он носил название Пробуждение, но оно не прижилось и по сей день поселок именуется Мугреевским. Одновременно шла корчевка леса, рытье канав для осушения местности. Условия труда и быта первостроителей были скверными. Все работы велись вручную с помощью лопат и тачек, люди жили в землянках и шалашах. Заселение первых примитивных бараков на берегу Святого озера стало из ряда вон выходящим событием. Однако ввод торфопредприятия в строй затянулся, на несколько лет оно было законсервировано, и работы на берегах Святого озера были возобновлены только в 1938 году.

Добычу топлива решили осуществлять способом гидроторфа. Это был наиболее дорогой и сложный способ, но при условии комплексной механизации работ он сулил в перспективе низкую себестоимость продукции. Он предусматривал размывание торфяного массива водяной струей под высоким давлением. Затем смесь воды и мелких частичек торфа (гидромасса) по трубам подавалась на специально подготовленные площади - поля разлива. Здесь гидромассу разливали слоем от 20 до 40 сантиметров толщиной. Под солнцем она подсыхала, и специальные формирующие машины делали из нее «кирпичи». Их вручную складывали для дополнительной просушки.

Добычу торфа начали в летний сезон 1939 г. Люди работали с энтузиазмом, характерным для эпохи первых пятилеток. Для того чтобы больше сделать, многие рабочие приходили на место работы за час до начала смены. План выполнялся порой на 130-140%, бригады женщин-торфяниц, занятых на просушке торфа, перекрывали задания в 1,5 раза.

Начавшаяся 22 июня 1941 года Великая Отечественная война в корне изменила жизнь страны, каждого города, поселка, деревни. Массовая мобилизация началась в самый разгар добычи торфа - в июле 1941 года. Сезон заканчивали в основном женщины и подростки; большинство мужчин, в том числе опытные и квалифицированные работники, ушли на фронт. Между тем торфа требовалось все больше и больше.

Донбасс - основной источник угля для промышленности - был захвачен немцами, а с выходом врага к Волге во время Сталинградской битвы была затруднена и доставка бакинской нефти. От успешной работы торфопредприятий зависело теперь многое. Мугреевцы снабжали торфом Горьковскую ГРЭС, а она в свою очередь подавала электроэнергию на многие военные предприятия Горьковской области, которые выпускали для фронта танки, катюши, минометы и самоходные орудия. Поэтому число работников в поселке в военные годы увеличилось. В 1942 г. здесь трудилось 1017 рабочих, а в 1943 г. - 1 564.

Первое послевоенное десятилетие 1946- 1950 годов историки обычно называют восстановительным периодом. В эти годы страна залечивала раны, нанесенные войной. Своим чередом шла работа и на Мугреевском торфопредприятии.

Временем наибольшего напряжения сил было лето. Сезон обычно начинался во второй половине апреля, добыча торфа заканчивалась во второй половине июля. В конце лета шла сушка торфа. В ряде случаев из-за погодных условий на полях оставались десятки тысяч тонн некондиционного влажного топлива, и досушка его откладывалась до следующего лета.

Зима не была периодом полного затишья. Работа шла в мастерских торфопредприятия, здесь ремонтировали различные машины, электрооборудование. Не пустовали и торфяные поля, мугреевцы, готовясь к новому сезону, корчевали пни, рыли дренажные канавы.

Добыча торфа на Мугреевском предприятии росла, но по отдельным годам она очень заметно колебалась, здесь очень многое зависело от погоды. Так, в 1948 г. мугреевцы дали 333 тыс. тонн топлива, а в следующем сезоне, который выдался крайне дождливым, - только 204 тысячи. Торфодобыча была заведомо убыточной отраслью, и Мугреевское предприятие не было исключением. Убыток заранее планировался сверху, для МТП он составлял в среднем 4-6 млн. руб. в год в ценах того времени.

В первые послевоенные годы выросло количество техники на предприятии. В 1948 г. здесь работали 12 агрегатов по добыче торфа. Из расформированных военных частей мугреевцам досталась армейская техника - два отечественных грузовика марки ЗИС и один американский «форд». Вспомогательную работу выполняли лошади, они возили хлеб и другие продукты, почта из Талиц доставлялась также с помощью гужевой силы.

В 1946 г. на МТП трудились 2 397 человек, к 1949 г. за счет механизации многих работ число рабочих и служащих снизилось до 1 439 человек. Однако по-прежнему наряду с постоянными кадровыми работниками на торфодобыче трудилось много сезонниц, их набирали на лето с помощью организованной вербовки. Временные рабочие приезжали в Мугреевский обычно из Горьковской и Кировской областей, много было также жителей Марийской, Чувашской и Мордовской республик. На торфе использовался и «спецконтингент» - военнопленные из лагеря НКВД, который находился рядом с современным поселком Талицы. Квартировали немцы в бараках в поселке № 2.

Руководителем Мугреевского торфопредприятия в этот период стал Николай Петрович Краснов. Он стоял во главе МТП около трех десятилетий, много сделал для его развития, для благоустройства поселка, умел держать жесткую дисциплину на производстве и в то же время пользовался большим уважением, люди часто шли к директору со своими насущными проблемами и просьбами.

Постепенно осваивались все новые и новые площади святоозерского массива. К сожалению, пейзажи в этих местах после торфоразработок не отличались живописностью. Поля разлива торфа постепенно заполнялись водой. Соприкасаясь с торфом, она приобретала мутный коричневый оттенок. Узкие полосы между карьерами зарастали кустарником и мелколесьем. Во второй половине 50-х годов в работе Мугреевского торфопредприятия произошли важные качественные изменения - с гидроторфа оно перешло на фрезерный способ добычи. В послевоенные годы он получал все более широкое распространение. Его популярность объяснялась тем, что этот метод не требовал больших капиталовложений и, соответственно, себестоимость продукции была низкой. Кроме того, уровень механизации здесь был значительно выше, чем при применении гидроторфа.

Фрезерный способ предусматривает рыхление (фрезирование) верхнего слоя торфа, который превращается в мелкую крошку. Для этого применялись специальные фрезерные барабаны, прицеплявшиеся к трактору. Уборка торфа начиналась с того, что его собирали в небольшие валки. Затем крошка убиралась в большие караваны, которым придавали форму треугольного сечения. К концу сезона, когда накапливалось много готовой продукции, высота караванов могла достигать 7 метров, а длина - 80 метров.

Переход на фрезерный способ добычи резко сокращал использование ручного труда. Не нужно было таскать тяжелые торфяные «кирпичи» и укладывать их для просушки. Поэтому предприятие могло полностью отказаться от ежегодного найма сотен сезонников. Еще одно принципиальное отличие фрезерного способа от гидроторфа состояло в изменении характера продукции. Потребителям теперь отправлялись не «кирпичи», а торфяная крошка, которую можно было использовать и в сельском хозяйстве - как удобрение и в качестве подстилки для скота.

6 мая 1957 года не без торжественности состоялся пробный выезд на поля первых двух фрезерных машин. Как говорится, первый блин вышел не комом, план 1957 г. мугреевцы перевыполнили и дали 261 тыс. тонн продукции. В этот период все больше продукции отправлялось не в Балахну (ГРЭС работала неритмично), а в местные колхозы и совхозы. Так, зимой 1963-1964 годов для нужд сельского хозяйства было отгружено 292 тыс. тонн торфа, в том числе 137 тыс. - на удобрение, 13 тыс. - на подстилку для скота.

Между тем число рабочих и служащих на Мугреевском торфопредприятии постепенно уменьшалось. В 1964 г. здесь трудилось 808 человек. Но зато увеличивалось население поселка. Здесь в послевоенные годы насчитывалось около 3 тыс. жителей. Большинство из них проживали в более или менее благоустроенных индивидуальных домах. В 1955 году был построен первый каменный 16- квартирный дом на Клубной улице. В 50- х годах были наконец сломаны старые бараки, оставшиеся еще от 30-х годов, и построены новые общежития, оборудованные центральным отоплением, водопроводом и даже ваннами.

Поселок постепенно обзаводился различными заведениями соцкультбыта. В Мугреевском работали магазины, столовая. В два детских сада ходили 90 ребятишек. Был построен пионерский лагерь, расположенный на берегу Святого озера в километре от Мугреевского, появился свой стадион. В 50-х годах на обширном поле рядом с поселком был оборудован аэродром. Отсюда можно было за 45 минут долететь до областного центра на безотказном «кукурузнике» - Ан-2. Во второй половине 50-х годов на улицах посадили тополя и разбили парк на берегу озера. В 60-е годы во многие дома было проведено центральное отопление. Был проложен водопровод, теперь жители были избавлены от необходимости ходить с ведрами на колодец.

Несмотря на отдаленность от крупных городов, поселок Мугреевский не был каким-то культурным захолустьем. На берегу озера был построен клуб с залом на 200 мест, вскоре он стал главным центром общественной и культурной жизни поселка. Здесь жители могли выбрать кружки по своему вкусу: хоровой, танцевальный, драматический. В Мугреевском работала школа, в которой училось несколько сотен ребят из самого поселка, из Талиц и ближайших деревень.

Во второй половине 70-х годов происходил массовый переход на более совершенную высокопроизводительную технику. Уровень механизации основных работ в 1979 г. достигал 91%. Однако несмотря на это плановая убыточность предприятия в 70-е годы не исчезла. Дело усугублялось тем, что наиболее выгодные для разработки пласты торфа в окрестностях поселка стали подходить к концу. Приходилось эксплуатировать залежи, в которых слой торфа был «тощим», а это существенно увеличивало затраты на производство. Постоянно снижался процент топливного торфа в общей массе реализованной продукции. Все реже уходили поезда с торфом по узкоколейке на Балахну и все чаще его отгружали местным колхозам и совхозам.

Недобрую память о себе оставил 1972 год. Лето тогда во всей средней полосе России выдалось чрезвычайно засушливое. Горели леса и торфяные болота в Московской, Владимирской, Горьковской, Ивановской и других областях. В кольце пожаров, вспыхивавших то тут, то там, оказался поселок Мугреевский. По ночам отсюда было хорошо видно зарево от горящих торфяников, по берегам Святого озера стояла плотная пелена из дыма. Работникам предприятия приходилось выполнять двойную работу - добывать торф и бороться со стихийным бедствием. Материальный убыток от пожаров был велик.

Еще в 60-х годах, когда стало ясно, что запасы торфа постепенно иссякают, руководство торфопредприятия всерьез задумалось о том, чем занять людей, когда добыча торфа прекратится совсем. В Мугреевском начали осваивать совершенно новую специальность, которой в дальнейшем предстояло сыграть важную роль в выживании как предприятия, так и самого поселка. Был налажен выпуск капроновых изделий, это были запасные части для техники - различные шестеренки, втулки, а также предметы ширпотреба - гардинные кольца, грабли и т. д.

В 1971 г. был построен большой капроновый цех, здесь были установлены прессы, с помощью которых штамповалась эта продукция. Капроновые изделия как производственного, так и бытового назначения пользовались большим спросом. План их выпуска в 1970 г. был перевыполнен почти на 100%. В 1972 г. мугреевцы выпустили на 586 тыс. рублей такой продукции и получили чистую прибыль в 143,7 тыс. рублей. За пять лет (1976-1980) выпуск капроновых изделий достигал 4,4 млн. руб. при плане 3,5 млн.

Несмотря на трудности, в 70-х годах дальнейшее развитие получила социальная инфраструктура поселка. Успешно работала поселковая больница, которую долгие годы возглавляла В. Ф. Жданова, местные врачи ежегодно осматривали большинство работников предприятия. Именно в этот период большая часть жилого фонда была газифицирована. Была также проложена дорога с гравийным покрытием от Мугреевского до Талиц. До этого сообщение поселка с «большой землей» во время весенней и осенней слякоти поддерживалось только с помощью самолета и тракторов. Грунтовый тракт в межсезонье раскисал так, что ни одна машина не могла пройти по нему. После постройки новой дороги большую часть года из Мугреевского могли ходить рейсовые автобусы на Южу и Иваново.

В 80-х годах добыча торфа на предприятии продолжала снижаться. Среднегодовое производство в этот период составляло около 250 тыс. тонн по сравнению с 500 тыс. тонн в 60-х годах. Торфодобыча продолжала приносить убытки предприятию, в 1981 г. они достигали 399 тыс. рублей. Их не могли компенсировать даже прибыли от капронового производства.

В 90-х годах прошедшего столетия проблемы поселка еще более усугубились на фоне острого экономического кризиса, охватившего страну. Теперь уже невозможно было рассчитывать, как это было раньше, на дотации от государства. Продолжалась, но в очень скромных размерах, добыча торфа, выпускались и капроновые изделия. Теперь большая часть жителей работает не на торфопредприятии. Население поселка за последние полтора десятилетия существенно уменьшилось, молодежь уезжает в Иваново, Нижний Новгород, Талицы. Те, кто по моложе, работают в Талицах в колонии. Люди пожилые, получая пенсию, кормятся со своих приусадебных участков. Выручает мугреевцев Святое озеро и окрестные карьеры, все еще богатые рыбой. Кроме того, немаловажное значение в бюджете многих жителей имеет сбор даров леса - ягод и грибов в окрестностях все еще много.